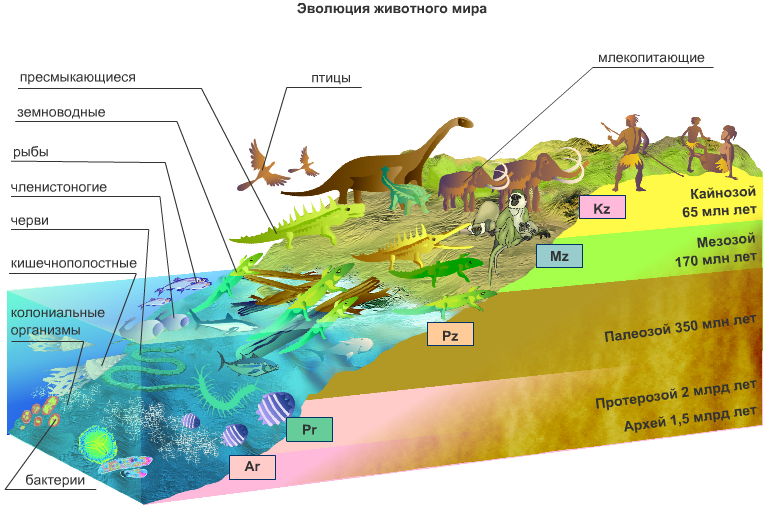

В нас содержится вся эволюция.

Клетки по отдельности содержат информацию о жизни простейших. Совокупность клеток – о жизни колоний клеток. У кишечнополостных уже можно обнаружить нервную систему. Сеть нервных клеток, распределенных по всему телу и осуществляющих управление этими частями. В нашем организме тоже есть органы, содержащие подобные почти автономные нервные скопления клеток (кишечник, к примеру).

У медуз нервные клетки начинают скапливаться в определенных местах для того, чтобы лучше получать информацию от окружающей среды. У нас эту функцию выполняют нервные клетки-рецепторы органов чувств. Далее один из путей развития нервной системы состоит в образовании скоплений нервных клеток на переднем конце тела – нервные ганглии, как у червей к примеру (прообраз будущего головного мозга). У членистоногих идет процесс цефализации, т.е. увеличения головного ганглия. У хордовых (т.е. позвоночных животных) происходит разделение на головной и спинной мозг, действующих и вместе и независимо друг от друга. Это означает, что какие-то сигналы могут обрабатываться на уровне спинного мозга и поведение будет вызвано обычным рефлексом. Другие же формы поведения животного проходят более серьезную обработку в головном мозге, где совершается выбор между различными вариантами поведения в зависимости от условий окружающей среды и наличных потребностей животного.

Дальнейшая дифференциация мозга приводит к тому, что, начиная с позвоночных, можно выделить уже 5 отделов мозга.

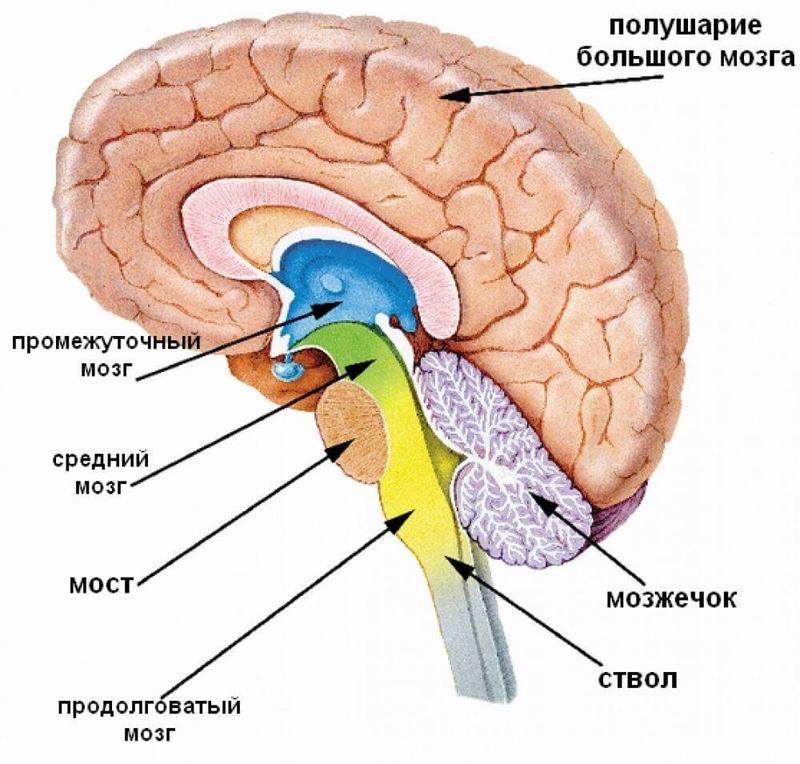

Мозг человека также условно делят на 5 отделов: продолговатый мозг; задний, включающий в себя мост, мозжечок и эпифиз; средний; промежуточный; и передний мозг, представленный большими полушариями.

Ниже приводится лишь малая доля функций, выполняемых тем или иным отделом. При этом все отделы мозга, несмотря на наличие у каждого ведущих функций, взаимосвязаны и взаимозависимы.

Продолговатый: жизненно-важные рефлексы (дыхание, тонус мышц, работа сердца, пищеварительные рефлексы и т.п.).

Средний: подкорковые центры зрения и слуха, ориентировочные реакции. Автоматические движения.

Мозжечок. Координация движений.

Промежуточный. Гипоталамо-гипофизарная система. Интеграция всех видов чувствительности, в том числе от внутренних органов. Центры жажды, голода, боли и удовольствия, сна и бодрствования, половое влечение. Эмоции. Регуляция работы эндокринной системой.

Полушария большого мозга: поступление и накопление информации, которую человек приобретает путем обучения. Высшие психические функции, такие как речь, мышление, внимание, воображение и другие.

В зависимости от нахождения на лестнице эволюции тот или иной отдел может выполнять ведущую роль. У рыб, к примеру, главенствует средний мозг, а у рептилий и птиц – дно переднего мозга. У млекопитающих на первый план выходит кора больших полушарий.

У человека сильнее, чем у других видов развиты лобные доли, которые отвечают за планирование и самоконтроль. Однако, не каждый человек овладевает этим уровнем управления собой. В зависимости от уровня сознания, поведение человека может регулироваться, если можно так выразиться с более «низших этажей». Т.е. человек может даже знать, что, делать что-то не надо, но делать это, т.к. его реакции не вполне подчиняются его знаниям, содержащимся в лобных долях. Он может поступать импульсивно, и сам потом удивляться, как так получилось. Просто его поведение не было срегулировано с более высших уровней, а его неспособность это даже понять связано с тем, что он еще не достиг достаточной интеграции всех отделов мозга.

Однако, каждый человек обладает способностью менять свои реакции, находящиеся даже в «древних» слоях мозга. Т.о. мы можем говорить о способности человека к сверхэволюционному развитию.

Эволюция – длительный процесс изменения живых организмов в зависимости от изменений окружающей среды, т.е. приспособление. Человек – существо, наделенное способностью изменять природу, в том числе свою собственную. Подчинение своей низшей природы высшим духовным ценностям делает из человека Человека. Но! Важно при этом не заниматься вытеснением «низшей» природы, а сознательно перерабатывать ее под руководством опытного наставника.

Возможен и обратный, инволюционный путь, т.к. называемое «расчеловечивание». Это происходит, когда человек, не укрепившийся в высших духовных ценностях, попадает в ситуацию поощрения более животного поведения (война, к примеру). Ему приходится выживать в буквальном смысле слова. Для этого приходится полагаться на низшие отделы мозга, более приспособленные к быстрому реагированию на опасность. Таким образом, высшие центры лишаются необходимой энергии для развития и человек может так и остаться на этом уровне функционирования, потеряв «человеческий облик».

Детей также необходимо оберегать от жестокости и трудностей не по возрасту. Кора должна «напитаться» духовными ценностями, чтобы, повзрослев, человеку было на что опереться в нашем сложном, полным противоречий мире.

Проводя сознательную духовную работу, необходимо, во-первых, насыщать себя духовным ценностями, расширять свое сознание в сторону высших аспектов бытия (этому уделяется внимание во всех системах духовного развития). Во-вторых, под руководством посвященного Учителя прорабатывать свой опыт и низшие реакции. На физическом уровне это будет означать бОльшую интеграцию различных отделов мозга друг с другом, а значит лучшее управление всеми аспектами своего проявления в этом мире.